2025年秋,中国快消品行业巨头娃哈哈陷入一场前所未有的家族与品牌纷争。从宗馥莉辞职创立“娃小宗”,到其叔叔宗泽后推出“娃小智”,再到母公司娃哈哈的强硬应对,“三娃”同台竞技的格局骤然形成。

这场看似家族内部的权力博弈,实则搅动了整个快消渠道生态,而身处风暴中心的经销商群体,正成为最直接的利益受损者,其背后折射出的企业传承、品牌管理与渠道关系难题,值得整个行业深思。

回溯这场纷争的起点,股权架构与商标使用权的矛盾是核心导火索。公开信息显示,娃哈哈集团股权结构呈现“三足鼎立”之势:杭州市上城区文商旅投资控股集团持股46%,宗馥莉持股29.4%,职工持股会持股24.6%。按照规定,“娃哈哈”商标使用需全体股东一致同意,这使得宗馥莉主导的宏胜系(娃哈哈核心生产销售方)在商标使用上受限。

在此背景下,宗馥莉于9月12日辞职后,迅速推出个人品牌“娃小宗”,并于近期上线首款凝香乌龙无糖茶产品,定价4元,通过差异化包装与传统娃哈哈划清界限。

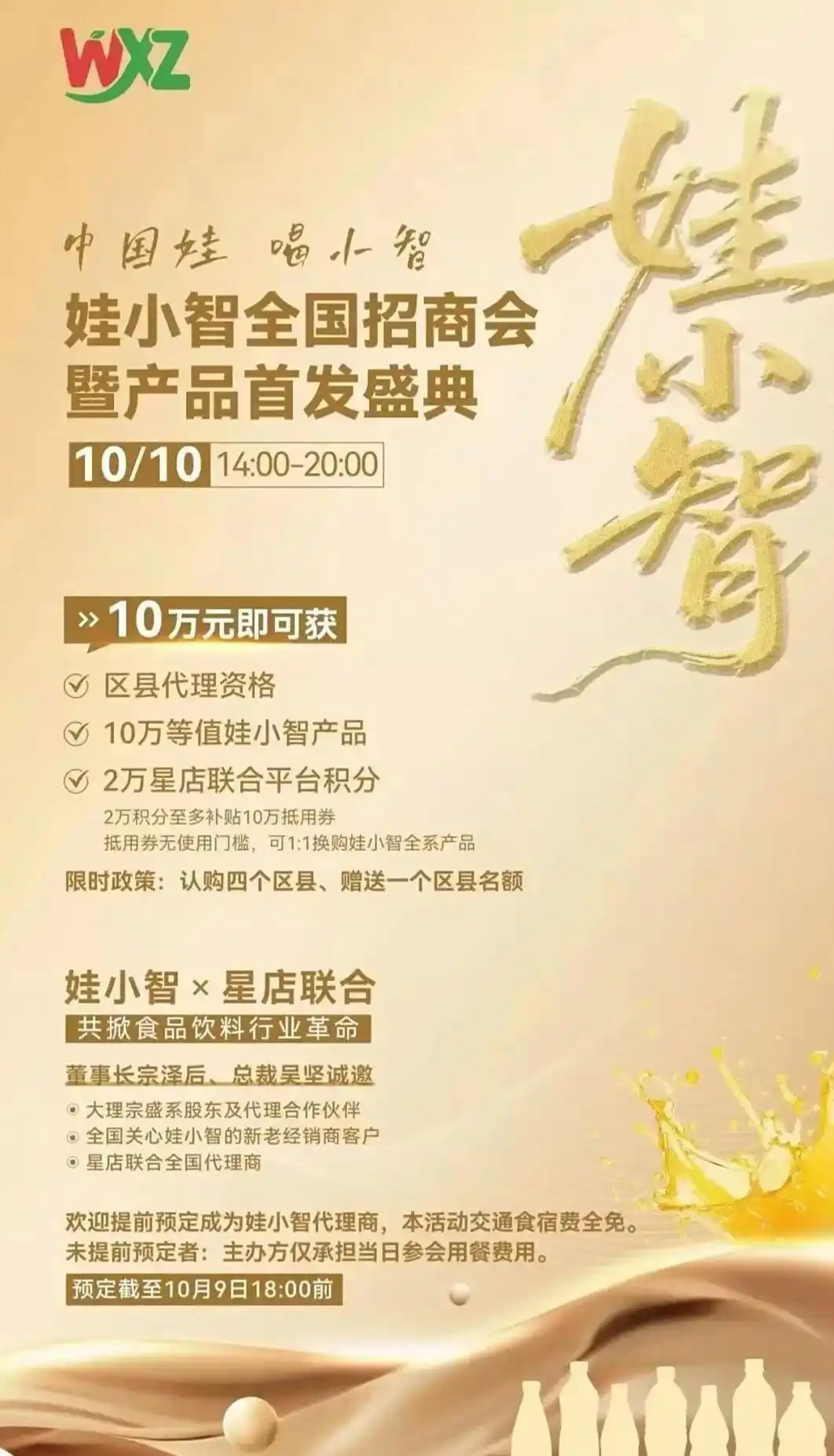

宗馥莉的“单飞”,直接引发了家族内部的连锁反应。其宗庆后弟弟(宗馥莉亲叔叔)宗泽后随即推出“娃小智”品牌,以“新消费基因”为卖点,在全国招商会上亮出多元化产品矩阵,涵盖AD钙奶、矿泉水、椰子水等经典品类,甚至直言“配方和娃哈哈一模一样,但价格更低”。

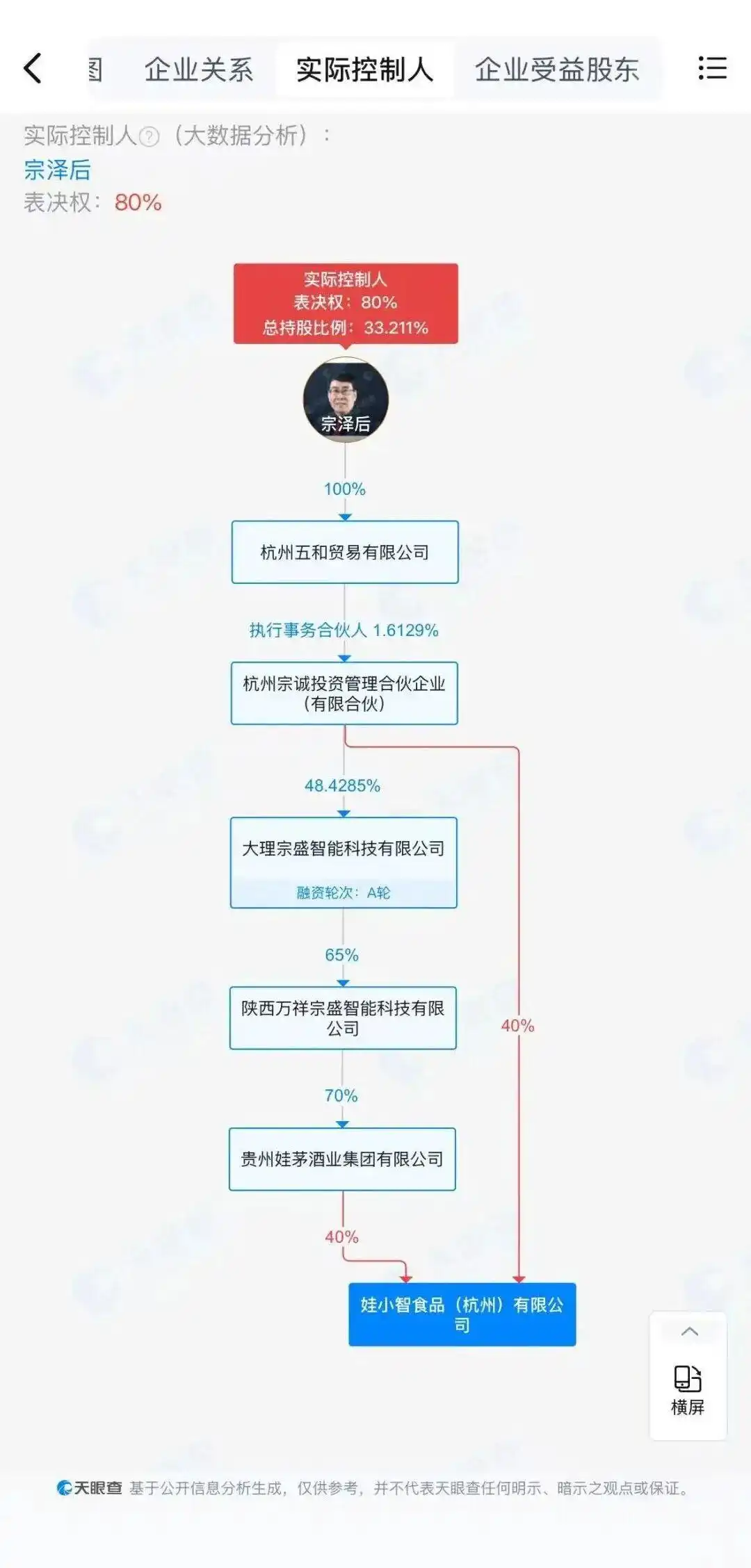

更值得关注的是“娃小智”深厚的资本背景:运营主体娃小智食品(杭州)有限公司,股权穿透后涉及大理州、大连市两地国资,且贵州娃茅酒业集团为核心股东之一。国资力量的加持,让“娃小智”在与“娃哈哈”“娃小宗”的竞争中,具备了独特的资源与资金优势。

“三娃”并存的格局,迅速将矛盾焦点转移至渠道端。娃哈哈总部率先发难,向全国经销商下达“禁令”:严禁代理“娃小宗”,违者取消合作资格。这一强硬要求让经销商陷入两难——一边是合作多年、体系成熟的娃哈哈,一边是宗馥莉团队推出、未来潜力未知的“娃小宗”,部分经销商不得不提前规划“退路”。而“娃小智”的低价策略,更让渠道秩序雪上加霜。其以“低价+宽松招商门槛”快速签约超150家客户,虽短期内打开市场,却严重冲击了娃哈哈原有的价格体系,导致终端窜货频发,正规经销商利润空间被大幅压缩。

事实上,经销商的困境早有伏笔。2025年以来,娃哈哈以“优化渠道结构”为由,启动大规模经销商整合,清退年销售额低于300万元的合作方。整合过程中,诸多问题暴露:酒泉经销商吴永反映,娃哈哈拖欠其近2年销售费用,货品移交款项亦未结算;部分经销商因销售任务激增、市场环境变化,库存积压价值超300万元,却未获企业有效解决方案。如今叠加“三娃”竞争,经销商的生存压力更是雪上加霜。

从行业视角来看,娃哈哈的“三娃混战”并非个例,而是快消企业在传承与发展过程中面临的共性难题。

一方面,家族企业的权力交接往往伴随品牌控制权的争夺,若缺乏清晰的规则与共识,极易引发内耗;另一方面,在消费升级与市场竞争加剧的背景下,品牌多元化本是企业破局的重要路径,但前提是建立规范的竞争秩序,避免对原有渠道生态造成破坏。 对于娃哈哈而言,当务之急是厘清品牌边界,重建与经销商的信任关系。

既要明确“娃哈哈”“娃小宗”“娃小智”的定位与发展路径,避免同质化竞争;也要出台切实举措,解决经销商的费用拖欠、库存积压等问题,完善退出与扶持机制。唯有如此,才能化解当前的渠道危机,让企业重回健康发展轨道。

这场“三娃”之争,不仅是娃哈哈的一次危机考验,更是给整个快消行业敲响了警钟:品牌的价值在于长期积累的信任,渠道的稳定是企业发展的基石。任何时候,企业决策都应兼顾短期利益与长远发展,平衡家族利益与市场规则,否则,即便拥有深厚的品牌积淀,也可能在内部纷争中逐渐失去市场根基。