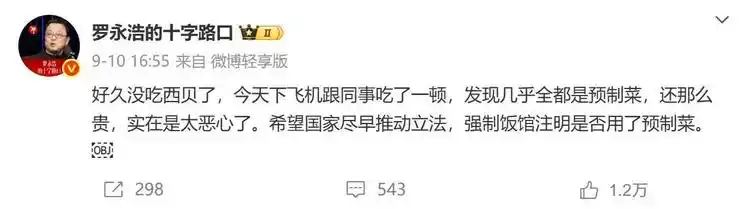

9 月 10 日,罗永浩一条 “西贝几乎全是预制菜,还那么贵” 的微博,如一颗投入湖面的巨石,在餐饮行业激起千层浪。这条阅读量突破 3 亿的吐槽,不仅让西贝创始人贾国龙怒称 “一定起诉”,更引发了全民对预制菜定义、餐饮透明度的激烈讨论。

短短三天内,西贝日营业额骤降百万元,而罗永浩悬赏十万元征集证据的举动,则将这场商业纠纷推向了行业标准之争的高度。

这场看似偶然的消费吐槽,实则暴露出餐饮业工业化进程中最尖锐的矛盾:当预制菜成为行业潜规则,消费者知情权与企业商业利益如何平衡?这场风波绝非个案,它正悄然推动整个餐饮行业进入透明化革命的临界点。

定义模糊下的行业罗生门

争议的核心焦点在于 “预制菜” 定义的模糊地带。罗永浩所指的 “预制菜”,显然是消费者感知中的 “加热即食成品”,而西贝则援引国家六部门 3 月发布的定义,强调其 “中央厨房切配 + 门店烹饪” 模式不属于预制菜范畴。这种认知差异背后,是行业标准与消费体验的严重脱节。

西贝公开的作业指导书显示,其菜品确实经过中央厨房预处理,但门店仍有最后的烹饪环节,这与消费者期待的 “现点现做” 存在心理落差。

国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案恰在此时通过审查,首次提出强制餐饮企业明示预制菜使用情况,这绝非时间上的巧合。草案对预制菜的分类、加工工艺作出统一规定,特别强调 “不添加防腐剂” 等强制性指标,为监管执法提供了依据。这些政策动向表明,行业野蛮生长阶段即将结束,标准化时代正在开启。

消费者知情权的觉醒成为本次事件的催化剂。罗永浩的吐槽之所以引发共鸣,在于击中了大众对 “高价低配” 的普遍不满。西贝武汉门店店长承认风波导致客流明显下降,而贾国龙透露 9 月 10 日至 13 日门店营业额日均减少上百万元,这组数据直观反映出消费信任对经营的直接影响。当消费者为 “现做” 体验买单时,自然对预制菜的隐蔽使用产生抵触,这种情绪在信息不对称的情况下极易引发群体共鸣。

商业博弈背后的行业潜规则

这场风波的戏剧性在于双方的商业博弈手法。罗永浩深谙 “争议即流量” 的传播规律,从悬赏十万元征集证据到直播展示食材保质期,一步步将事件推向公众视野中心。

有业内人士指出,其行为与即将到来电商营销季(中秋、国庆、双十一、双十二、元旦跨年夜)存在潜在关联,通过树立 “食品安全卫士” 人设为电商大战布局铺路。这种将公共议题与商业利益捆绑的操作,虽引发 “碰瓷” 争议,却客观上推动了行业问题的暴露。

西贝的应对则展现了传统餐饮企业的转型阵痛。从最初强硬否认 “没有一道预制菜”,到开放后厨参观、推出 “罗永浩菜单”,再到贾国龙表态 “向胖东来学习透明化”,态度转变背后是市场压力下的被动进化。

西贝强调的 “中央厨房预处理不属于预制菜”,实则道出了行业普遍存在的认知偏差 —— 将工艺优化与消费知情权对立起来。老乡鸡同期因公开预制菜分级标准(绿标现做、黄标半预制、红标复热预制)获得好评,形成鲜明对比,证明透明化反而能赢得市场认可。

预制菜的普及本是餐饮业工业化的必然选择。标准化生产能降低成本,提升出餐效率,这对于连锁餐饮规模化扩张至关重要。但问题在于,许多企业将预制菜作为降低成本的秘密武器,却在宣传中刻意营造 “现做” 假象。湖南省市场调查显示,餐饮商家对预制菜明示意愿普遍较低,担心影响客单价和品牌形象,这种侥幸心理最终酿成信任危机。

从争议到变革:餐饮业的未来分化

罗永浩与西贝的交锋,正在加速餐饮行业的透明化进程,行业将不可避免地出现三大分化趋势。高端餐饮可能会强化 “现做” 标签,通过明厨亮灶、原产地溯源等方式打造 “透明化溢价”;快餐和大众餐饮则需建立预制菜分级标注体系,在效率与信任间寻找平衡点;而预制菜生产企业将面临更严格的品质管控,国标草案要求的 “防腐剂禁令 + 冷链升级” 可能推高成本 15%-30%,加速中小厂商退出市场。

消费者认知的转变将重塑行业价值评估体系。过去以 “性价比” 为核心的判断标准,正逐渐让位于 “价值匹配度”—— 消费者愿意为透明化的预制菜支付合理价格,也认可现做菜品的溢价,但拒绝为模糊宣传买单。这种转变要求餐饮企业重建沟通逻辑,将预制菜从成本控制工具转化为满足多样化需求的产品策略。

罗永浩与西贝的预制菜之争,最终将以行业标准的完善和消费信任体系的重构收场。这场风波犹如一面棱镜,折射出餐饮业在工业化进程中必须面对的现实:透明化不是选择题,而是生存题。

当国家标准明确、企业坦诚沟通、消费者理性选择形成良性循环,预制菜才能真正成为提升行业效率的正能量,而不是引发信任危机的导火索。

餐饮业的透明化革命,或许就从这场争议开始,走向更成熟、更可持续的发展阶段。